Sur les coteaux de la vallée de la Seille, en Moselle, Nicolas Pierron veille sur un fragment rare du vignoble mosellan : une parcelle plantée en 1950, parmi les plus anciennes encore en production dans l’appellation. Héritier d’une histoire initiée par la famille Jaspar, passé par l’Alsace et formé à la biodynamie, il revient s’installer en 2019 pour en écrire un nouveau chapitre.

Nicolas, vous travaillez aujourd’hui sur les deux plus vieux hectares encore en production en Moselle. Vous me le confirmez ?

Oui, c’est bien ça. La plus vieille parcelle que j’exploite fait 17 ares, plantés en 1950. Ensuite, les plantations se sont étalées progressivement jusqu’en 1975.

Quelle est l’histoire de ces vignes ?

Ces vignes appartenaient au domaine Jaspar. Ce sont Gabriel et André Jaspar qui ont commencé à planter à partir de 1950. Puis leur fils « Jojo » a pris le relais, avant que…

Pour découvrir la suite de cette interview, abonnez vous à Médiavino+

Catégorie -L’interview de la semaine

Sur les coteaux abrupts de Contz-les-Bains et Sierck-les-Bains, le Domaine Sontag raconte une histoire de transmission rare, là où la vigne a tenu quand elle disparaissait ailleurs. Revenue d’Australie, Mélanie incarne aujourd’hui ce vignoble mosellan frontalier, entre liens avec l’Allemagne et le Luxembourg et un cépage signature : le müller-thurgau.

Mélanie, quelle est l’histoire de votre domaine ?

Notre histoire remonte à plusieurs générations. Je suis la quatrième. Mon arrière-grand-mère et ma grand-mère, avaient quelques rangées de vignes et faisaient leur vin pour leur consommation personnelle, comme beaucoup d’autres personnes dans le secteur. Comme mon grand-père partait chaque jour à l’usine, elle veillait sur les enfants, mais elle refusait de se limiter à ce seul rôle. Donc, elle a décidé de développer…

Pour découvrir la suite de cette interview, abonnez vous à Médiavino+

À Ancy-Dornot, le Domaine La Joyeuse a été le premier domaine bio de Moselle. Né d’un potager, d’un clos oublié et d’une source vieille de trois siècles, il est aujourd’hui porté par Arnaud Stapurewicz, qui prolonge l’intuition de son père : faire des vins vivants, précis, profondément ancrés dans leur lieu. Arnaud, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous raconter comment vous êtes arrivé à faire du vin en Moselle ? Tout commence avec mon père. Il était électromécanicien et avait un potager à Ancy-sur-Moselle. Il était déjà en bio et s’intéressait à la biodynamie. Un jour, il repère un terrain en face du potager, parfaitement exposé. Il se dit alors : « Je pourrais planter de la vigne, pour moi. » En 1996, il plante sa première parcelle. À l’époque, c’est encore la Moselle ne bénéficie que d’un VDQS. Obtenir les droits n’est pas simple : il n’a pas le statut de viticulteur. Il doit donc aller arracher une vigne sur une autre commune afin de récupérer des droits encore déclarés, pour pouvoir planter ici, dans un ancien clos. Ce clos s’appelle le Clos de la Joyeuse ! Au pied de ce clos coule une source qui traverse le village. Sur une pierre, à sa sortie, on peut lire une inscription : « Elle entre en paix et sort en joie. » C’est ainsi devenu la devise du domaine : « Vous venez en paix, vous ressortez en joie. » Comment se sont passés les débuts de votre père ? Les débuts sont ceux du système D. Une cave voûtée. Un vieux pressoir en bois à cliquet. Le raisin...

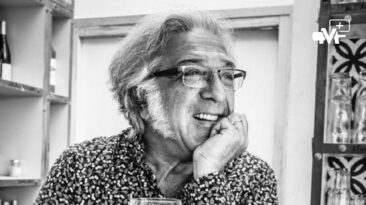

Figure incontournable de la dégustation et observateur attentif des effervescents, Pierre Guigui vient de publier Mieux vaut un bon crémant (BBD Éditions), un ouvrage qui remet en lumière ces bulles trop souvent reléguées dans l’ombre du champagne. Évolution des styles, idées reçues, montée en gamme, rapport qualité-prix… Entretien avec un spécialiste qui remet les pendules à l’heure. Pierre, d’où vient l’idée de ce livre sur les crémants ? Il y a une dizaine d’années, j’avais créé un guide champagne chez Gault & Millau. Je trouvais amusant que ce guide existe toujours, alors qu’il n’y avait aucun équivalent pour les crémants, pourtant des vins extrêmement honorables. Qualitativement, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes, et ce manque m’a frappé. Avec Aymone Vigière d’Anval, nous avions déjà publié Effervescence aux éditions Apogée en 2020, un livre dédié aux effervescents et aux méthodes. Comme nous dégustions ensemble crémants, champagnes et pétillants naturels, je me suis dit : « Pourquoi ne pas aller plus loin et consacrer un guide aux crémants ? » D’autant que ces vins restent souvent déconsidérés par certains professionnels. On le voit chez de nombreux cavistes : on y trouve quantité de pétillants naturels et de champagnes… mais très peu de crémants. Il y a donc réellement de quoi raconter ! Les crémants vivent-ils un moment particulier ? Plus de 114 millions de bouteilles vendues l’an dernier… Est-on en train de franchir un cap ? Pour découvrir la...

Au nord-ouest de la Corrèze, sur les hauteurs rudes de Ségur, un domaine est né de presque rien : quelques terres familiales, une grange en surplomb et la volonté tenace de Mathieu Puel. Depuis 2017, le Repaire Mas-Ségur se construit entre schistes, gneiss et isolement total, porté par une viticulture exigeante et une passion du chenin. Climat éprouvant, pari économique incertain, double vie professionnelle : rencontre avec un homme qui façonne, ici, un vignoble qui n’existait pas. Mathieu, avant d’entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous présenter le Repaire Mas-Ségur ? Comment ce domaine a-t-il vu le jour, ici, au cœur du vignoble corrézien ? Le domaine est né en 2017, lorsque nous avons repris des terres familiales d’environ 80 hectares, à moitié boisées et à moitié cultivées. Les fermages sont revenus entre nos mains après le départ à la retraite des agriculteurs qui en avaient la charge. Avec ma femme, nous avons réparti les rôles : elle s’occupe des animaux – des Aubrac et des brebis Shropshire – et développe une démarche d’agroforesterie, une approche agro-écologique aujourd’hui très en vogue. Pour ma part, j’ai hérité d’une parcelle que j’ai façonnée de toutes pièces, car il n’y avait pas de vigne du côté de Ségur. À l’origine, on n’y trouvait que quelques arpents dédiés à une production vivrière, strictement locale. J’ai donc choisi d’y planter de la vigne. Nous avons tenté un premier hectare en 2017, avec une première vinification en 2019. Particularité de...

Au sud de la Corrèze, le vin de paille compte parmi ces traditions rurales que le temps aurait pu faire disparaître, sans la ténacité de quelques vignerons décidés à les préserver. Parmi eux, Jean Mage a consacré trente ans à la renaissance de ce nectar, emblème discret de la basse Corrèze. Entre mémoire familiale, bataille administrative et fierté retrouvée, il retrace pour nous l’histoire mouvementée d’un vin rare, qui continue de faire battre le cœur d’un terroir. Jean, comment avez-vous commencé la vigne sur votre ferme ? Quand j’ai repris l’exploitation, il y avait déjà de la vigne. Mon père avait tenté de relancer la production de vin paillé dès 1962. Il avait planté environ un hectare avec une vingtaine de cépages venus de toute la France, dans le cadre d’un essai conduit par l’ITV de Bordeaux. L’objectif était de relancer cette production traditionnelle. Malheureusement, l’essai n’avait pas vraiment fonctionné, le contexte des années 1960 n’était pas le même qu’aujourd’hui. En 1986, j’ai voulu reprendre le flambeau. J’ai replanté un demi-hectare environ, en même temps que le vignoble de Branceilles. Puis, lorsque je me suis installé en 1990, j’ai poursuivi dans cette voie, en sélectionnant des cépages adaptés au séchage et à la qualité gustative. Nous avons relancé un programme de plantation : en 1999, cinq à six hectares ont été replantés, puis encore en 2000. Au total, on est montés à une vingtaine d’hectares destinés au vin paillé, sur la basse Corrèze. Le vin de...

En Corrèze, la vigne renaît patiemment sur les coteaux oubliés de Branceilles et de la Vézère. Derrière cette résurgence, une poignée de vignerons et un syndicat fédérateur œuvrent pour redonner à ce vignoble toute sa légitimité. Rencontre avec Hervé Longy, président de la Fédération des vins de Corrèze, qui évoque les forces, les fragilités et les ambitions d’un territoire en pleine reconstruction. Hervé, depuis combien de temps présidez-vous la fédération des vins de Corrèze, et quelles en sont aujourd’hui vos principales attributions ? Je suis en charge de la gestion de l’appellation Corrèze et des deux IGP : l’IGP Pays de Brive et l’IGP Haute-Vienne – une toute petite IGP, puisqu’elle ne compte qu’un seul producteur. Comment en êtes-vous arrivé à ces fonctions ? C’est, en vérité, un simple hasard de circonstances. Le poste avait été tenu plus d’une dizaine d’années par Jean Mage, qui souhaitait passer la main. Après lui, Philippe Leymat avait brièvement assuré la présidence. Puis, lorsque l’heure fut venue de désigner un nouveau responsable, l’élection s’est déroulée presque sans candidat – et me voilà, en quelque sorte, sorti du chapeau. Quelle est, selon vous, la mission première du syndicat aujourd’hui ? Notre première mission, c’est la défense de l’ODG : veiller à ce que nos vins répondent aux critères et puissent porter fièrement notre appellation et nos deux IGP. Vient ensuite la promotion : faire connaître et reconnaître les vins de Corrèze, auprès des médias...

Dans le paysage des Côtes-de-Bourg, le château La Grave attire d’abord le regard. Une bâtisse majestueuse, solidement campée sur son promontoire, face à la Dordogne. Mais derrière l’image carte postale, un domaine se distingue aussi par ses choix audacieux – notamment celui de redonner vie aux vins blancs dans une appellation historiquement rouge. Philippe, avant d’évoquer votre travail, commençons par le décor : impossible de parler de votre domaine sans mentionner le château. Peut-on dire qu’il incarne, à lui seul, une certaine image des Côtes-de-Bourg ? Historiquement, c’est une propriété qui a été acquise par mon grand-père en 1910. À cette époque, il y avait 15 hectares en polyculture avec des chevaux, des vergers. Il n’y avait alors que huit hectares de vignes. C’est mon grand-père qui a reconstruit et agrandi, au gré des remembrements, le domaine qui compte aujourd’hui 45 hectares. Deux générations ont œuvré pour bâtir ce domaine. Pour ce qui nous concerne avec mon épouse Valérie, nous l’avons magnifié en plantant des arbres, en replantant de la vigne et surtout en respectant, les cours d’eau, les vergers et tout le patrimoine végétal. Votre domaine s’inscrit-il toujours dans une approche de polyculture Comme vous le savez, la situation est compliquée partout, nous sommes plus aujourd’hui dans une logique d’arrachage. Il y a peu, nous comptions encore 48 hectares de vignes. Aujourd’hui, nous visons les 30 hectares : il nous reste donc environ quatre hectares à...

Hugues, les vendanges viennent tout juste de s’achever : quel premier bilan dressez-vous pour les Côtes de Bourg ? Le bilan est plutôt positif. La climatologie nous a été favorable cette année ! Certes, les volumes resteront limités à cause de la sécheresse, mais la qualité sera bien au rendez-vous. Peut-on dire que c’est un millésime qui redonne le sourire aux vignerons ? Oui, tout à fait. Nous n’avons pas eu à subir une climatologie contraignante comme les années précédentes, et cela change beaucoup de choses pour le moral. Les Côtes de Bourg ne se résument pas à une appellation viticole. Pourquoi avoir décidé d’investir ans l’œnotourisme ? Nous sommes convaincus que notre territoire doit être reconnu non seulement pour ses vins, mais aussi pour tout ce qu’il offre au-delà. Notre histoire remonte au 2e siècle, lorsque les Romains ont investi Burgus. Bourg abrite aujourd’hui encore une magnifique citadelle classée, ouverte sur la Dordogne. Notre appellation se distingue également par la prédominance de propriétés familiales de taille modeste : ici, nul besoin de réserver pour visiter les domaines, la convivialité est immédiate. Enfin, nous bénéficions d’une situation géographique idéale : à seulement 30 km de Bordeaux. Enfin, l’ensemble de nos propriétés se concentre dans un rayon de dix kilomètres, ce qui rend la découverte particulièrement accessible. Quelle est, selon vous, la singularité de l’expérience proposée ici par rapport aux autres appellations bordelaises ? Pour...

De Château-Thébaud à Clisson, en passant par Clisson, Monnières Saint-Fiacre, ou Goulaine, Jérémie Huchet incarne une génération de vignerons du Muscadet attachée aux appellations communales. Entre héritage familial, expérience en Australie et volonté de redonner toute sa valeur au melon de Bourgogne, il défend un travail « cousu main » et dessine un autre avenir aux vins du pays nantais. Château-Thébaud est votre port d’attache. Pourtant, votre domaine s’étend aussi sur d’autres communes. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a conduit à élargir ainsi vos horizons ? C’est la volonté de travailler sur différentes communales, afin de mettre en avant les terroirs du Muscadet. Avec de petits rendements, le cépage emblématique du vignoble, le melon de Bourgogne, révèle toute sa personnalité au contact des différentes roches mères. Cette approche pluricommunale n’allait pas de soi dans le Muscadet. À quel moment avez-vous pris ce virage, et qu’espériez-vous y trouver ? Avant de m’installer dans le Pays nantais, j’ai travaillé en Australie, dans une approche industrielle du vin. Lorsque je suis revenu, j’ai découvert qu’ici, on privilégie bien plus volontiers le cousu main. Derrière ce choix, il y a sans doute eu des étapes marquantes, peut-être même des obstacles. Quels souvenirs gardez-vous de ce cheminement ? Le vrai défi, c’était de redonner de la valeur à des vins longtemps sous-valorisés. Parmi ces terroirs, Goulaine occupe une place à part ? Effectivement, sur les terroirs...